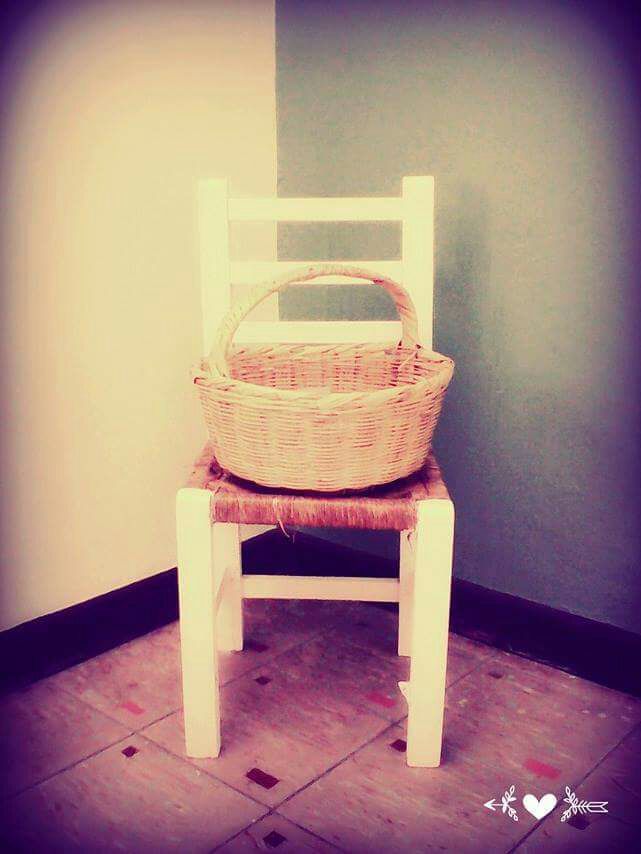

Salió el sol por fin y miro mi gran canasta sobre la silla.

Está ahí esperándome.

El eterno parpadeo de escalofríos llenaba mi cuerpo de una manera horrible. Me daría prisa pero el frío se comía mi espalda y más me encorvaba. Calaba y me apuraba. Ya deseaba salir.

Yo daba forma de ella, firme y con mucho que ofrecer, con esperanza. Ligera pero lista para cargar lo que sea.

Canasta que valía la pena llenar de cigarrillos, semillas, chicles y dulces a vender y salir a la suerte de Dios. El día valía la pena siempre que la veía. Justifico mi prisa porque llevo el rostro sucio, la panza vacía, la misma ropa de ayer y salgo lleno de tristezas, pero no quiero poner atención en mí. Lo que llevo en la canasta esta impecable y sólo eso bastaba.

Que dicha es aquello. Llevo sin más los huaraches que demuestran la carencia de mi tiempo, cómodos porque dicen que los uso mi padre. No me causan problemas. Dejo que miren las uñas de mis pies sucios y llenos de tierra de campo. Tierra que demuestra la lejanía del camino a casa. Pies fuertes.

Mi piel, como mi canasta, llena está de recuerdos, de golpes de batallas injustas y quedo expuesto a las miradas de los que se topan conmigo sin observarme de verdad y no notan lo que les ofrece mi trabajo, pareciera que mi semblante es algo en lo que deben ocupar su tiempo. No me importa ya.

Yo la llevo siempre conmigo, cálido carrizo que toca mi antebrazo y se apoya en mi pierna. Ahí no hay frio. Aun no sé qué es la riqueza pero, al mirarla me lleno de gozo, de dicha, de calor y amor. No hay hambre. Trato de pensar sólo en ella cuando pasan las horas y nadie toma de ahí lo que ofrezco. La admiro con demasía y me distraen las miradas de lastima y de falsa compasión hacia mí.

¿Qué querrán decirme? me pregunto.

¿Qué verán en mí?

¿La pobreza de mi cuerpo o la riqueza de mi canasta?

Cecilia Ávila Velázquez.

*Canasta.